mich geschlagen.

Autor: Elli_April

Februar 2026 – Den Pinguin im Kopf

Leute, das könnt ihr nicht machen! Ihr könnt doch nicht im schlimmsten Winter seit langem vom Videoclip eines Pinguins berichten, den wer wohl, Werner Herzog dabei gefilmt hat, wie er sich von der Gruppe abwendet und in Richtung der Berge aufmacht wo der sichere Tod ihn erwartet, ohne Triggerwarnung davor und die Nummer der Suizid-Hotline dahinter!

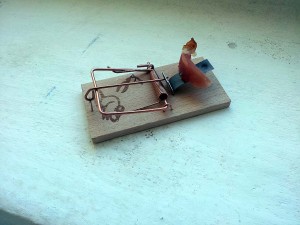

Dieser Winter macht mich fertig. Die Kälte stört mich nicht so. Auch mit der nicht aufreißenden Wolkendecke käme ich irgendwie zurecht. Oder mit dem stinkenden Feinstaub, der in der nassen Luft festhängt und hereinzieht, beim Lüften. All dem könnte ich davonlaufen, ins Büro, zum Einkaufen, ins Cafe. Warm eingepackt könnte ich dagegen anschreiten, anatmen, irgendwo an einem Uferweg, im Park, bei einem kleinen Ausflug. Aber die seit inzwischen zwei Wochen permanent auftretende Glättegefahr, die schaffe ich nicht. Die schafft mich. Sie löst panische Angst in mir aus, ich könnte fallen. Ein weiteres gebrochenes Körperteil davontragen, das Handgelenk splittern hören, den Oberschenkelhals gebrochen sehen oder womöglich die angeschlagene Wirbelsäule. Der Gedanke an Notaufnahmen, Schmerzen, Operationstischen und Heilungsprozesse, die Zeit, Geduld und Geld kosten, macht mich krank. So werde ich unbeweglich, bleibe zuhause, teste ab und zu mit einem Fuß die Konsistenz der Eiskrusten vor der Haustür, auf denen festgetretener Schnee liegt und verharzter, überfrorener Regen, um, schon voll angezogen und mutig besser nochmal umzukehren, und mich so unfassbar E I N G E S P E R R T zu fühlen in dieser Wohnung, dieser Stadt, diesem Leben. Danke dafür, Senat. BVG. WBM, die ihr alle dazu beitragt, dass es so bleibt. Und die Angst nicht unbegründet ist, siehe Berichte aus der Notaufnahme. Noch reichen Dosenfutter, Klopapier, Teebeutel, Kerzen. Der Winter als Übungsrunde für den Stromausfall, den Drohnenangriff oder was immer da kommen wird. Mein Suchverlauf läuft über von meinen immer gleichen Fragen, wann wird es besser, wo ist es besser und wie komme ich dahin. Die Antworten bieten bei genauer Betrachtung keinen Ausweg oder kosten zu viel Geld.

Also schreibe ich Prosa am Herd der Schreibküche, mache drei bis viermal täglich Youtube Sport, denn alles hat ja auch sein Gutes. Und wenn ich rausgehe, watschele ich im Pinguin-Gang übers Eis.

Januar 2026 – Sag mal Ich

Sag mal Ich

Diesen Satz höre ich gerade fast jeden Tag. Von der Online-Trainerin, einer sogenannten Internet Persönlichkeit, die bei Youtube Kurseinheiten zwischen 10 und 30 Minuten anbietet, von denen ich jeden Tag mindestens eine mache. Wer Ich sagt, stärkt sein Powerhouse, wer Ich sagt, steuert und spannt die Core-Muskulatur an. Von da aus starten alle weiteren Übungen zu Mobilität und Stabilität ohne diese stabile Mitte je aus den Augen zu verlieren.

Doch das ist noch nicht alles. Sag mal Ich ist in Zeiten von Achtsamkeit und Selbstfürsorge natürlich auch als Element zur Ich-Stärkung gedacht. Denn auch mental müssen und sollen wir uns trainieren. Nur wer ab und zu mal Ich sagt, kann, das ist bekannt, in Job, Familie, Beziehung effektiv sein.

Ein Schelm, wem da beim Besuch beim Vater der Satz in den Sinn kommt. Der Vater nämlich, sagt praktisch ständig Ich. Niemand muss ihn zu Trainingszwecken dazu auffordern. Er macht das ganz von alleine und ganz locker aus dem Bauch heraus und ohne irgendeine Core Muskulatur anspannen zu müssen. Er sagt mehrfach am Tag Ich, er sagt in allen Gesprächen Ich, alle Themen sind dazu da beim Ich zu landen. Er sagt Ich solange bis man nicht mehr sicher ist, ob es wichtig ist, ob sonst noch jemand anwesend ist. Außer vielleicht zur Anregung fürs Ich.

Warum alle Frauen um den Vater herum inklusive mir denken, er habe im Grunde eine schwache Tiefenmuskulatur und man müsse ihn immer wieder dazu ermuntern, Ich zu sagen, um sein Powerhouse zu stärken, man müsse ihn beständig beim Ich sagen eskortieren, weiß ich nicht. Noch weniger weiß ich, weshalb diese Strategie bis heute problemlos aufgeht.

Vielleicht jedenfalls liegt es daran, dass die Aufforderung Sag mal Ich auch nach jahrelangem Training einen gewissen Widerwillen in mir auslöst, was natürlich ein Dilemma ist. Denn so falsch ich das ständige Ich sagen finde, so gerne würde ich Ich sagen, ohne Angst haben zu müssen, verlassen zu werden.

Januar 2026 – writer

Ich schreibe im Café am Fenster. Thats a great spot to work on a book, sagt ein Typ, der am anderen Ende der Fensterbank gesessen hat und sich jetzt zum Gehen aufmacht. Ich schaue ein bisschen erschrocken auf, weil ich so ins Schreiben vertieft war. First I thought, its an odd place to work for a writer, but then I thought, its a perfect place. Yes, lache ich, there is heating, und deute auf die Heizung unter mir, people walking by, you are in the middle of it but still at work. I’m on vacation, erklärt er fast ein bisschen entschuldigend, I just talk to people. Thats very nice, sage ich. Have a great stay.

Hat er recht? Am I a writer?

Januar 2026 – unverzagt verzagt

1

Ich hatte schon viele Namen. Namen, die ich mir gegeben habe. In dem peinlichen, zu belächelndem Versuch, jemand anderes zu sein, als ich bin. Mit den Namen ziehe ich einen Abstand ein zwischen mir und meiner Identität, verschaffe mir ein wenig Luft von mir, wende mich anderen Aspekten meines Selbst zu, ich verstecke mich hinter den Namen, ich zeige mich mit ihnen.

Ich habe früh erlebt, dass andere bestimmen, wie ich heiße, dass sie von einem Tag auf den anderen behaupten können, Ich sei löschbar und ab sofort unter einem anderen Klingelschild zu subsumieren. Ab diesem Moment war unklar, wer ich bin, was mein Name damit zu tun hat, und wie das Zwischenreich aussieht, in dem ich mich seitdem aufhalte. Mir selbst einen Namen zu geben ist also jedes Mal ein kleiner Akt der Selbstbestimmung. Ich, nur ich, bestimme wie ich heiße. Ich, nur ich, behaupte Mich.

Auf Webseiten oder Datingplattformen, bei bestimmten Projekten oder in verschiedenen Lebensphasen habe ich mir andere Namen gegeben. So kann ich mich selbst besser von mir unterscheiden. Die Namen beschützen mich. Unter ihrem Namen habe ich die Möglichkeit, etwas zu sein oder zu werden, das ich nicht bin. Ich lerne mich kennen unter neuem Namen.

Digital machts möglicher. Benutzernamen, Nicks, Aliasse statt Klarnamen, das ist nichts besonderes, das machen alle, das sind alle gewohnt. Aber wehe, es wird ernst bei der Account-Eröffnung, beim Bürgeramt, an der Grenze oder in Verträgen, da versteht keiner mehr einen Spaß. Ich entkomme mir nicht.

2

Es muss in meinen frühen Zwanzigern gewesen sein, Ich habe sehr lange nicht daran gedacht, da gab ich mir den Nachnamen Unverzagt.

Das erstaunt mich. Unverzagt.

Zeugt das nicht vom Wissen um die eigene Verzagtheit? Erzählt es nicht vom Antrieb, sich der Verzagtheit nicht ergeben zu wollen? Stellt der Name nicht schlicht die trotzige Behauptung auf, Unverzagt zu sein. War ich das mal? Unverzagt? Wenn ja, warum bin ich es nicht mehr? Heute würde ich mir den Namen nicht mehr geben. Ich weiß nicht, ob ich das Gegenteil, also verzagt bin, vielleicht eher etwas anderes, abgegessen, abgefuckt? Worn out.

Verzagt und Unverzagt tragen schon den Schmerz in sich, das Kämpfen zwischen den Polen. Aber noch nicht die Härte, die Bitterkeit, die Müdigkeit.

Januar 2026 – minus degrees

Zu kalt

Sagt der RE80 immer wieder.

Bis ich begreife

Er sagt

Zug hält.

Januar 2026 – Frauen

Im ICE Restaurant entdeckt die uniformierte Bahnmitarbeiterin das Cover des Buches, das ich lese (Elena Ferrante, Meine geniale Freundin). Oh, das ist so toll, sagt sie, ich hab alle gelesen. Es gibt weitere drei Bände über die Lebenswege zweier ungleicher Freundinnen im Neapel ab den 60er Jahren. Auch ich plane, weiterzulesen. Ja, sage ich, ich finds auch super. Aber auch ganz schön traurig, sagt sie. Ja, sage ich, und die Bahnmitarbeiterin und ich schauen uns für einen Moment an, im wissenden Einverständnis darüber, dass das, was den Frauen in diesem Buch passiert, passiert, weil sie Frauen sind. Und wir sinds auch.

Januar 2026 – neues Jahr

Ich komme ruhig an, im neuen Jahr.

Die Welt nicht, sie ist verzerrt und laut.

Der Schnee macht eine Decke drüber.

Das Anderswo sein auch.

Dezember 2025 – Silvester

Es war ein schlimmes Jahr.

Deshalb schreibe ich auf, was gut war.

Die Blicke aus dem Zug in der Schweiz, das Hotel in Lugano und ich im Pool, die Freunde in meiner Küche, die Freunde im Haus, die vielen Ausstellungen (vor allem Roman Signer), die Weiterbildung, die vielen Bücher (vor allem Die Holländerinnen, Was nicht gesagt werden kann und Meine geniale Freundin), die vielen Artikel, der Besuch bei H., der Besuch in HH, die Zusammenarbeit mit K., die Zusammenarbeit mit H., der Film Sirat, C., die immer spürt, wanns drauf ankommt (Swinemünde, Weihnachten).

Dezember 2026 – Only Fan

Mein Weihnachtsgeschenk:

Eine Mail von jemand, der mein Hörspiel gehört hat und mir schreibt, es habe alles, was es braucht, Tiefgang, Humor und Wärme.

Dezember 2025 – Weihnachten

Weihnachten wieder mal allein.

Ich finds beeindruckend gemein.

Wie immer unterschätze ich die Wucht.

Oder meinen Zustand.

Natürlich weiß ich, was zu tun ist.

Vielleicht ist das das Traurigste.

Dezember 2025 – der dussMann

Bei dussmann im Café sehe ich einen Mann. Er ist etwa so alt wie ich. Er hat das gleiche bestellt wie ich. Parallel beißen wir in dieses komische Panini. Ich sehe es, er nicht. Wie ich liest er in seinem Handy herum. Er ist schmal, nicht allzu hübsch, aber nett, nicht besonders interessant angezogen, aber weder nachlässig noch geschmacklos, er braucht eine Brille, um lesen zu können, er krümelt auf seinen Pulli, er fegt die Krümel mit der Hand weg, er wischt den Käse an seinem Mundwinkel mit der Serviette ab, und nichts daran, nichts, ist mir unangenehm. Ich muss sogar lächeln darüber. Er genießt wie ich seine Zeit hier im Café, allein, lesend, das Licht, draußen langsam dunkel, der Verkehr, die Stadt. Mit dem würde ich mich unterhalten, denke ich, mit dem würde ich schlafen. Vielleicht würde er sich sogar freuen darüber. Irgendwann schaue ich wieder mal vom Handy hoch und zu ihm rüber. Seine Frau sitzt ihm gegenüber. Sie war wohl stöbern, er hat sich schon mal hier hingesetzt. Sie ist ganz anders als ich.

Vorbei.

Dezember 2025 – Die Stadt

verbraucht.

Alles was

schon immer zweifelhaft charmant war,

heruntergekommen. Elend gar.

Menschen, die man kennt, Menschen, die man ignoriert. Hier hat sich einer umgebracht und dort, hier hat der gewohnt und dort. Wenn der kommt, komm ich nicht, wenn ich die einlade, kann ich den nicht einladen.

Wie erst muss es sein, wenn man tindert oder grindert oder eine der, wie der Tagesspiegel nicht müde wird zu berichten, ständig stattfindenden Sex-Partys besucht, sich durch die Menschen der Stadt gepflügt hat

wie durch Ackerland.

Bye bye, Berlin

wohin haben sie uns nicht verraten.

Der Abschied bleibt. Die Frage

offen

Dezember 2025 – geblähte Nasenflügel

Ich gehe zu einer Veranstaltung mit Dorothee Ellmiger. Ich bin Fan, irgendwie. Das hab ich selten. Sehr selten. Der Saal ist fast voll, als ich ankomme. Ich finde nur noch einen Platz, von dem aus ich sie nicht sehen werde. Nur manchmal verschiebt sich die Menge so vor mir oder bewegt sie sich auf dem Podium für einen Moment so, dass ich einen Eindruck von ihrem ebenmäßigen Gesicht bekomme und ihren immer wie gebläht wirkenden Nasenflügeln. Meine Vorstellung fliegt zu ihr.

In meiner Tasche liegt das Buch, das sie geschrieben hat, oben und an der Seite gucken kleine Post-its raus, die ich mit Notizen versehen habe. Ein Gütesiegel. Das Buch sieht aus wie ein Aktenschrank. Man kann mit den Fingern hineinfahren, an den Stellen wo die Post-ist sind, und sich angucken, was ich merkenswert fand. Ich habe mir vorgestellt, dass ich mich nach der Lesung in die Schlange zum Signieren stellen und ihr das Buch hinlegen werde. Ich werde mich dafür bedanken und sagen, dass man ja sehen kann, wie anregend ich es fand. Am Ende der Veranstaltung, die eigentlich eine Radiosendung ist, wird sie gar nicht signieren.

Sie liest zwei Auszüge und dazwischen gibt es interessante Fragen und Gedanken zum Buch von zwei namhaften KritikerInnen und einer Autorin. Nach der Veranstaltung verlasse ich schnell den Saal, weil es schon spät ist und der Weg zurück vom Wannsee weit und ich zudem wie schon im Vorfeld von dem Gedanken erfasst werde, dass U da sein könnte, womöglich auch noch mit Freunden oder seiner Freundin oder gar Dorothee Ellmiger selbst seine neue Freundin sein könnte, denn sie ist ja aus der Schweiz und passt auch sonst krass ins Beuteschema.

Ihre Geschichte besteht aus Geschichten und entwickelt eine atmosphärische, existentielle Düsternis, die ich in vielen aktuellen Produktionen wahrnehme (Sirat, In die Sonne schauen, Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald). Die Frauen in Die Holländerinnen bewegen sich sehr selbstverständlich durch die Welt, als gingen sie davon aus, sie könnten sich dort bewegen und aufhalten und gehörten überallhin. Sie sagen zu, allein auf eine Herde Schafe aufzupassen. Sie nehmen den mühsamen Weg in einen Dschungel auf sich und begeben sich auf eine Wanderung bei der sie leicht in Gefahr geraten können. Es ist nicht so, dass alles klappt, was sie da machen, aber sie begeben sich auf eine wie mir scheint männliche Weise in diese Situationen, also ohne sich mit Bedenken oder Irritationen aufzuhalten. Sie scheinen keine Angst zu haben und dementsprechend nicht einmal Mut zu brauchen. Und doch erzählen die Geschichte und viele der Geschichten in der Geschichte, von der Gewalt in der Frauen leben.

Zuhause schaue ich mir ihr Foto auf der Zeit-Sonderausgabe an, ihr Gesicht scheint mir von einem klaren, klugen Menschen zu erzählen, der Mut hat.

Ich muss an das denken, was U gesagt hat über seinen Eindruck von den Schweizern. Endlich mal Menschen ohne diese ganzen historischen Belastungen wie in Deutschland immer, oder in Polen.

Ich wäre so gerne zusammen mit ihm zu dieser Lesung gegangen.

Dezember 2025 – Verlauf

Das dringende Bedürfnis, den Verlauf zu speichern,

den Gedankenverlauf, den Leseverlauf, den Gefühlsverlauf, den Bewegungsverlauf, den Internetverlauf, den SocialMediaverlauf, den Konsumverlauf, den Caféverlauf, den Watchverlauf.

Der Verlauf scheint mir unendlich wichtig, als sei eine Wahrheit in ihm, ein Wissen, das nirgendwo sonst zu finden ist. Es macht mich verrückt, dass ich nicht track keepen kann über den Verlauf.

Wenn ihr wüsstet, denke ich.

Ihr müsst das doch wissen, denke ich.

Wie oft ich durch meine Wohnung gehe und diejenigen vor mir sehe, die sie ausräumen werden, den Transporter vor der Tür. Die nicht eine einzige Geschichte wissen, keine Liebe sehen, keinen Schmerz, keinen Gedanken. Das ist der Lauf der Dinge.

Der Verlauf hat keine Zeugen. (Außer den Tec-Companies)

Er geschieht im Geheimen.

In der Abgeschiedenheit.

Dezember 2025 – Überall diese

verpanzerten jungen Frauen

mit ihren aufgespritzten Lippen, den stundenlangen Nägeln und dem megaharten Talk,

die Nina Chuba hören,

weil die so schön singt

über das Verletzlichsein.

Dezember 2025 – Gen X heute

Ich bin

ein performative male

im Körper einer performative woman.

Dezember 2025 – was mitbringen

Sollen wir dir was mitbringen? fragen die Freunde einer jungen Frau, die am Bahnhof auf einer Bank sitzt und beim Gepäck bleiben wird.

Nur ein bisschen Liebe und Glück, sagt sie.

Dezember 2025 – performative male

Seid auf der Hut, die faken nur, warnt Tiktok. Sie tun, als würden sie lesen, sie tun, als hätten sie Gefühle. Am Ende kippen sie dir doch nur k.o.Tropfen ins Glas oder sind zumindest:

emotionally unavailable.

Dezember 2025 – there’s a limit to your meds

Es gibt ein Antidepressivum gegen die Depression und die Angst,

aber keins gegen das Unglücklichsein.

Dezember 2025 – Ich sehe

einen winzigen, kastenartigen Innenbalkon in einem heruntergekommenen Neubau, dicht an einer viel befahrenen Straße.

Auf dem Balkon installiert und gen Himmel ausgerichtet:

ein riesiges Teleskop.

Dezember 2025 – Kann ich dich mal penetrieren?

Ich schiebe es tagelang vor mir her, dann erst spreche ich A. auf die sexistische Bemerkung an, die er mir gegenüber gemacht hat.

Boomer geprägt, Gen X sozialisiert und in der Ironie-Falle der 90er Jahre erwachsen geworden, bin ich ja allzeit bereit, diese Art von Scheiße zu ignorieren, beziehungsweise sie direkt ins innere dark hole zu verschieben, das, dehnbar wie es ist, voller wird, je länger man lebt, liest und leidet. Aber irgendwas hat diesmal Knacks gemacht. Mehrfach ertappe ich mich dabei bei ebay-Kleinanzeigen nach einer anderen Bürogemeinschaft zu suchen, während ich parallel ausgiebig über die ganze Sache nachdenke und sie mit anderen (als A.) bespreche.

Natürlich habe ich im Moment des Moments nichts gesagt, sondern das getan, was gut trainierte, unproblematische Elasti-Girls wie ich so tun, wenn die Scheiße auf sie zufliegt, ausweichen, auffangen, abfedern, und die Wut – noch bevor sie auftritt, ach, diese weiblichen Superkräfte! – in ein rosa Zuckerwattebällchen verwandeln. Hat ja gar nicht weh getan.

Es dauert vier Tage, dann spreche ich ihn darauf an. Ich weiß, es kommt jetzt vor allem auf eins an: Seine Reaktion. Während ich vor ihm stehe halte ich mich innerlich an zwei imaginären Armlehnen eines imaginierten Sessels fest, um ruhig und entspannt zu bleiben einerseits, um mich von dort abstoßen, aufspringen und auf den Tisch hauen zu können. Oder ihm eine rein.

Ich schildere ihm die Situation auf die ich mich beziehe und als ich beim entsprechenden Moment angekommen bin, frage ich ihn – ein bisschen Cop-Style zugegebenermaßen, aber jetzt ists eh schon egal mit der High Road – ob er sich an den Satz erinnern kann, den er zu mir gesagt hat? Nein. Sagt er. Und ich bin mir sicher, dass das keine Taktik ist, sondern stimmt. Warum auch sollte er sich daran erinnern? In meinem Kopf hat der Satz viel Raum eingenommen in den letzten Tagen, mich hat die Situation mit all den ihr anhängenden Aspekten beschäftigt, ihn nicht.

Ich zitiere seinen Satz. Oh, sagt er. Und entschuldigt sich. Umgehend.

Ich spreche noch ein bisschen weiter. Versuche zu beschreiben, dass es nicht das erste Mal war, dass ich Bemerkungen von ihm herabwürdigend fand. Maus, Mäuschen, habe ich schon von ihm gehört, und als einzige Reaktion auf meine Schilderung einer Ausstellung, die ich besucht habe: Du bist ja auch so ein Kulturhäschen. Das würdest du doch zu keinem Mann der Welt sagen, sage ich. Da hat sich was aufgestaut, sage ich.

Es gibt noch eine andere Sorte Bemerkungen, die er macht. Die oben Beschriebenen gehören zur ersten Gruppe, sie treffen mich oder andere direkt. Zur zweiten Gruppe gehören die Witze, die er gern macht, anzügliche Witze, mal eben so rausgehauene Sprüche, die sexuelle Anspielungen enthalten und die er gerne fallen lässt, wenn die Runde größer ist. Dad-Jokes könnte man sie nennen, weil sie eher peinlich und lahm sind. Aber oft verbreitet er damit eine klamme Atmosphäre, erzeugt ein cringe-Gefühl, über das alle aktiv hinwegsehen müssen, schnell weiter im Text, vielleicht mal ein halber Lacher von irgendwo. Man fängt es, man fängt ihn auf. Den armen Mann. Ein schützenswerte Wesen.

Ich erinnere ihn an eine Situation am Tisch, die wir kürzlich hatten, in der er in netter Runde mitten im Gespräch von zwei Frauen (!) eines dieser Witzchen gerissen hat. – Niemanden hat die Bemerkung direkt getroffen. Wie immer haben ihn alle ignoriert. Bei allen landet die Bemerkung im Dropbox-Ordner „Der A. halt mal wieder“. Ist es das, was er will, der Stromberg des Büros sein? Das denke ich nur, das sage ich nicht. –

Er ist verständnisvoll meinem ersten Punkt gegenüber, also der Beschwerde über den an mich gerichteten Satz. Sagt, ja, kann er verstehen und beschreibt nochmal, wie der Satz, um den es geht, gemeint war. Er wollte fragen, ob er mich mal kurz stören, belästigen, mit einer Frage nerven darf. Also eigentlich was ganz Nettes, Respektvolles, Defensives. Das hab ich auch so verstanden, sage ich ihm. Dass du das nicht literally gemeint hast, das war mir klar. Ich finde es trotzdem unangemessen. Er entschuldigt sich nochmal, sagt, ja, okay, und dass er es echt sehr gut findet, dass ich es anspreche. Dann weiß er ja jetzt, dass er da achtgeben muss, weil ich da überempfindlich bin.

Ich bin nicht überempfindlich, protestiere ich prompt und halte mich an den imaginären Armlehnen fest, er rudert rasch zurück, Sensibel, schlägt er vor, das ist ja was Positives, Nein, sage ich, ich bin weder überempfindlich noch sensibel, dein Verhalten ist unangemessen! Dann schildere ich nochmal die Sache mit dem Witz und versuche ihm zu sagen, dass ich finde, dass er damit manchmal einfach eine bestimmte Atmosphäre im Büro erzeugt und Gespräche kaputt macht.

Jetzt protestiert er. Sieht er nicht so. Sein witziger Spruch, den ich als Beispiel für Kategorie II angeführt habe und der aus der Unterhaltung am Tisch heraus entstanden ist, Besser zwei Streicher in der Familie als zwei Stricher, sei einfach ein Wortspiel gewesen. Das ist halt Humor.

Als ich später über das Gespräch nachdenke, wird mir klar, dass er die beiden all time classics männlicher Abwehrreaktion gegen solche Art von Beschwerden ins Feld geführt hat. 1. Du bist überempfindlich. Heißt so viel wie: Psycho halt, wie die Frauen so sind, da muss man aufpassen, was man sagt, zumal heutzutage, wo die alle so woke sind, und immer gleich denken, sie werden diskriminiert, dabei wars doch nur nett und witzig gemeint. 2. Das ist Humor. Heißt so viel wie: Du hast keinen. Kennt man ja, weiß man ja von diesen ganzen emanzipierten, sauertöpfisch dreinschauenden Zicken, die nicht lächeln, keinen Spaß verstehen und mit ihrer Spielverderber-Attitüde die lockere Atmosphäre kaputt machen.

Am Ende des Gesprächs bin ich froh, dass ich es geführt habe, weiß aber auch, er hat es nicht verstanden. Ich weiß, er wird Rücksicht nehmen in nächster Zeit, auf meine Überempfindlichkeit und meine Humorlosigkeit. Er wird, wie ich erfahren werde, den anderen sagen, dass es mir ja gerade auch nicht so gut geht (Trennung, underfucked, keine Tage mehr). Dass sich sein nett gemeintes Wortspiel, seine dumme kleine Bemerkung, Kann ich dich mal penetrieren, in meinem Kopf am Ende des Jahres Zweitausendfünfundzwanzig mit den Zahlen zur Häuslichen Gewalt verbindet, mit dem Fall Gisèle Pelicot, den Epstein Files und so weiter und so weiter und so weiter, das kann er ja nicht wissen.

Oder?

In jedem anderen Office bei der Bahn oder der Bank wäre das möglicherweise schon ein Compliance Fall, aber hier im ach so achtsamen Büro in Kreuzberg toleriert man das, genau wie den Müll und die Ratten, und hält die Fahne von Freiheit und individuellem Lifestyle hoch. Gut, A. hat keinerlei Macht über mich. Er ist nicht mein Chef, nicht mein Kollege, nur ein Mitbewohner, okay, er hat den Mietvertrag, aber sonst. Ich kann jederzeit gehen, wenn es mir nicht passt. Egal, was ich tue und wie ich mich entscheide.

Er wird bleiben.

Dezember 2025 – Minderheitsverhältnisse

Vor mir auf der Straße gehen zwei junge Frauen, ich höre ihr Gespräch mit an. Es geht um die Alten, die überall sind, die alles bestimmen und gegen die man sich nicht wehren kann, weil sie, die Jungen, in der Minderheit sind.

Dezember 2025 – Kontext

Eine der Frauen von Pussy Riot erzählt in einem Artikel von einer der Aktionen der Gruppe. Damit hatten sie gegen die Sperrung von Telegram durch die russische Regierung protestiert. Der Besitzer, Pawel Durow, hatte sich geweigert, Chats an die Behörden weiterzugeben.

Pawel Durow hier also ein Freigeist, der sich gegen ein autoritäres Regime auflehnt, sein Messenger-Dienst eine zensurfreie Plattform für offenen Meinungsaustausch. Pawel Durow andererseits ein Angeklagter in Frankreich, das er nicht verlassen darf, weil er sich nicht an die Regulierungsauflagen für Social Media-Unternehmen hält, mit denen die EU versucht, die Verbreitung von Hass, Hetze, Rechtsextremismus, Gewalt, Kinderpornografie und Geschäften der organisierten Kriminalität einzudämmen.

So ist das mit der Freiheit und dem Aktivismus. Kontext is key.

November 2025 – Vorfahrt

Ich gehe frühmorgens die Linienstraße entlang, auf dem Weg zu einem Termin und denke über etwas nach, was mich in letzter Zeit in verschiedenen Verkehrssituationen beschäftigt hat: Wenn ich als Fußgängerin eine Nebenstraße überquere, müssen mich von der Hauptstraße abbiegende Verkehrsteilnehmer vorlassen? Ich frage Chat. Chat sagt zu meinem Erstaunen Ja.

Ich weiß, dass ich das so in der Fahrschule gelernt habe, aber das ist lange her und ich dachte, es sei vielleicht irgendwie veraltet, denn: In ganz Berlin. Macht das kein Mensch. Nie. Nie, nie, niemals, alle Autofahrer und Radlerinnen biegen in die Nebenstraßen ein, selbstverständlich davon ausgehend, dass sie Vorfahrt haben. Sie sind ja auf der Straße. Du nur auf dem Gehweg. Auf der Straße wird gefahren, auf dem Gehweg wird gestanden, sie fahren, du guckst dich vorsichtig nach allen Seiten um, bis die Bahn frei ist. Ich schau vom Handy hoch und betrete die Nebenstraße. In diesem Moment zieht ein Mann auf einem Lastenrad mit Kind drin dicht an mir vorbei, so dicht, und mit so hoher Geschwindigkeit, dass ich zurück auf den Gehweg springen muss. Dabei pfeift er. So ein langes Pfeifen, das mich warnen soll.

Nee, schrei ich ihm nach, ich hab hier Vorfahrt, du Arsch! Frag mal Chat GPT!

Das Ganze ist natürlich hochkomisch. Überfahren werden beim Vorfahrtsregeln recherchieren.

Was ich aber gar nicht witzig finde. Das ist das Pfeifen. Das bringt mich noch die ganze restliche Linienstraße entlang zur Weißglut. Ich meine, was bin ich, ein Hund?! Benutz deine Klingel oder ruf Vorsicht, du beschissener Öko-Papi (Vollbart, Helm) mit deinem Macho-Lastenrad-SUV-Gehabe! Kompensier woanders.

Pfeifen, ey, würdeloser gehts echt nicht. Und dann noch von Mann zu Frau.

Aber klar, die kleine Tochter im Lastenrad, die hier gerade gelernt hat, dass man Leute anpfeift, damit man ja nicht die krass hohe Geschwindigkeit drosseln muss, die man so schön drauf hat, und womöglich vorsichtig und defensiv fahren muss wie der letzte Schwächlings-Loser, die muss in die Kita und du in deine Öko-Fabrik.

Wahrscheinlich arbeitest du bei einer NGO, die sich für mehr Radwege einsetzt und wir kennen uns eigentlich irgendwo her.

November 2025 – ups

Die Regierung beschließt die „Aktivrente“: 2000 Euro steuerfrei bekommt, wer nach Renteneintritt weiter arbeitet. Die Aktivrente gilt nicht für Selbständige. Ich rege mich ziemlich darüber auf, bin damit natürlich nicht die einzige, und entdecke kurze Zeit später irgendwo eine Petition gegen diese Regelung. Erwerbstätige zweiter Klasse? lautet der catchy Empörungstitel.

Ich unterschreibe die Petition und schicke sie sogar im Bürokontext (alles Solo-Selbständig auf dem Weg in die Altersarmut) herum. Sowas mach ich höchst selten. Richtig wohl ist mir auch diesmal nicht dabei. Die Petition an sich erscheint mir ein komisch abgekartetes Business, ähnlich der Großdemo und dem Bürgerentscheid und mit ähnlichen Problemen der Unterkomplexität behaftet, sowie der Abhängigkeit von irgendwie unsichtbaren OrganisatorInnen, die es aber braucht, weil die sich damit auskennen, wie man sowas professionell macht und auf die man sich verlassen muss.

Ich werde von den PetitionsbetreiberInnen, die auf Social Media schon recht aktiv zum Thema sind, darüber informiert, dass nun in einem nächsten Schritt alle Abgeordneten befragt wurden, wie sie denn so zur Fragestellung stehen.

Ich klicke auf den Button, der das Parlament abbildet, alle Abgeordneten sind jeweils als kleine leere Kreise markiert. Nur ein erster und einziger Abgeordneter, der offenbar blitzschnell auf die Anfrage reagiert hat, hat sich bisher geäußert, man erkennt es am mit seinem Bild ausgefüllten Kreis. Er unterstützt die Petition. Er gehört zur AfD.

Na toll. My personal Brandmauer, eingerissen von mir selbst. Das wird erstens ne Menge Leute davon abhalten, die Petition zu unterschreiben, zweitens fühlt es sich natürlich gleich mal höchst beunruhigend an, mit der AfD einer Meinung zu sein. Wobei die bei Selbständigen natürlich an den Handwerksbetrieb oder den Sanitärfachhandel denkt und nicht an irgendwelche elenden Kulturarbeiterinnen. Liegts an mir, hab ich was nicht durchdacht, bin ich auf irgendwas reingefallen, sind die PetitionsbetreiberInnen auch aus der Ecke? frage ich mich nervös. Was, wenn die anderen, mit denen ich die Petition geteilt habe, das sehen und sagen, Ey, bist du AfD oder was, machst dich da mit deren Positionen gemein und schickst mir diese rechtsradikale Scheiße auch noch?

So ist sie, die AfD, gewieft und schnell. Position besetzen und schon sind wieder Fische im Netz. Na, seht ihr, ist doch gar nicht so schlimm.

Ist die Position jetzt also nicht mehr beziehbar, kann ich nicht mehr fordern, dass die Aktivrente auch für Selbständige gilt, weil die AfD dieselbe Haltung dazu hat? Sind die Beweggründe, die die AfD hat, eine Position zu vertreten, egal, Hauptsache man bekommt hinten raus das Gesetz, das man haben möchte? Und wenn es dieselben Beweggründe sind, wie hier, ist es dann okayer als wenn nicht?

Here we are, in the middle of dilemma, und das nur Zuhause am Rechner. Und alles bloß, weil ich mal wieder den Fehler begangen hab, meine Bürger-Empörung am Frühstückstisch mit einem Klick auf einen Button in einen demokratischen Mikro-Einsatz zu verwandeln?

November 2025 – Verlorene Tochter

Ah, die verlorene Tochter, scherzt mein Vater, als ich ihn zum Geburtstag anrufe. Die Umkehrung ist so unverschämt, das Missverständnis so groß, dass es mir wie immer die Sprache verschlägt.

Im Verlauf des Gesprächs erzähle ich ihm beiläufig, dass ich ihm zweimal eine Mail geschrieben habe, frage, ob ihn die erreicht haben. Nein, das vergisst er immer, dass er das überhaupt hat, das Mail. Aber dann kann er da ja mal wieder reinschauen, meint er.

Im Hintergrund spricht seine Frau, die er immer mithören lässt, bestätigend mit. Ja, du hast Mail, ja, da guckst du manchmal lange nicht rein, genau, da kannst du ja jetzt mal wieder reingucken.

Ein paar Tage später schreibt er mir tatsächlich zurück. Meine Frage war persönlich, sie bezieht sich auf meine Geburt, die ersten sechs Wochen als Säugling und seine Erinnerungen daran.

Er schreibt mir genau das, was er, in den seltenen Momenten, in denen ich danach gefragt hat, schon immer dazu gesagt hat, was ich also schon immer darüber weiß, und was er nun, so scheint es mir, rasch, im Modus des Erledigens, ohne eine Nuance zu verändern, wiederholt wie einen erlernten Text. Auch diesmal nichts Neues, nichts Anderes. Nichts Persönliches. Doch genau danach habe ich, meinen Mut zusammen nehmend, in diesen seinen späten Jahren noch einmal zu forschen versucht.

Er reicht mich weiter an seine Frau, weil die, wies der Zufall will, den Namen der Klinik kennt, in der ich geboren wurde. Auch das war eine meiner Fragen. Ich versuche, das Gespräch mit ihr knapp zu halten, doch es kommt, wie es immer kommt, am Ende schildere ich ihr auf ihren Vorschlag hin, die damalige Situation und meine Fragen. Denn, so sagt sie, sie könne ja nochmal mit ihm sprechen, vielleicht bekomme sie ja noch etwas aus ihm heraus.

Er ist zu diesem Zeitpunkt längst wieder in seinem Zimmer verschwunden. Seine Empfehlung, bevor er das Telefon an seine Frau weitergereicht hat, war, einfach ihr eine Nachricht zu schreiben. Eine Empfehlung, die sie jetzt am Ende unseres Gesprächs noch einmal wiederholt: Ich solle doch einfach ihr texten, dass ich ihm eine Mail schicke, bevor ich ihm eine Mail schicke. Denn sie sei ja immer erreichbar.

November 2025 – gescheiterte

Existenz

November 2025 – Unnötige

Eskalation

Oder

nötige Eskalation?

Woher soll man das wissen.

November 2025 – Progress

Mich irritieren die Progress-Erzählungen älter werdender Menschen, die in Artikeln, Literatur oder am Tisch das größer werdende Wissen preisen, die zunehmende Gelassenheit, die wachsende Zufriedenheit. Die den Werdegang als Vorwärtsgang beschreiben, klar gabs mal einen Rückschlag, aber der war eigentlich ein Vorschlag, die den Gleichmut schildern, der die Sorge ablöst, die von der Freiheit sprechen, die Ängste hinter sich zu lassen. Ich begreife das nicht. Mir geht es anders. Ich habe den Eindruck, ich weiß gar nichts mehr, ich verstehe immer weniger. Was ist gut, was schlecht, wie soll man sich verhalten, wie nicht, wer hat recht, wer nicht, was ist wichtig, was nicht, ich habe keine Ahnung. Die Dinge beginnen, sich zu wiederholen, die Ratlosigkeit nimmt nicht ab. Reingehen oder abwarten, weich sein oder hart, offen oder verschlossen, annehmen oder ankämpfen. Nichts wird leichter, alles wird schwerer. Weil die Last größer wird, die sich summiert. Und ich bin müder. Nichts öffnet sich, alles wird enger, nichts wird klarer, alles verschwimmt, wird langweiliger, erschöpfender, sinnloser, egaler. Genau deshalb wächst die Angst. Der Druck. Die Rigorosität.

November 2025 – Ich bin CEO

von Sachen schwer machen.

Diesen Satz klaue ich mir von einer GenZ-Vertreterin, die neben mir im Café mit einer Freundin ein intensives Gespräch über Selbsteinschätzung (sie machts sich schwer) und Gefühle in Job, Beziehung, Freundschaft spricht, so schnell, dass ich den Eindruck habe, ein Tiktok-Video zu sehen oder bei Youtube auf dreifache Geschwindigkeit geklickt zu haben.

Love it.

November 2025 – Nein,

ich finde nicht allein raus.

November 2025 – Keeping up

appearances.

November 2025 – Das Jahr

wird bald enden.

Schreibe ich aus einem Buch ab.

November 2025 – Migräne

Mein rechtes Auge tropft. Von innen wird es von kleinen Piranhas angefressen, die drücken gegen das Auge, den Augapfel, sein surrounding, als wollten sie raus. Aber da sind Knochen. Meine ganze rechte Seite druckvoll, die Nase geschwollen, Nasenspray hilft, auch die Nase tropft, die Zähne tun weh, das Zahnfleisch wie geschwollen. Die Kopfhaut, die Haut auf der Stirn, die Augenbrauen, die Nasenwurzel, die Schläfen, haben sich zusammen gezogen, alles hat sich zusammen gezogen, der Schmerz hört nicht auf, nachts nicht, tags nicht, ein hartnäckiges Da, hat sich reingegraben, reingefressen in meinen Schädel, dem man das ansieht. Das Schädelige. Noch einen Tag, noch eine Nacht, noch einen Morgen, bitte geh, geh Jetzt, du stiehlst mir meine Zeit, meine Lebenszeit, die Geräusche zu laut, viel zu laut, die Lichter zu laut, viel zu laut. Was soll man tun, mit all der schlaflosen dumpf brummenden Zeit, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin dumm, in meinem Kopf nimmt der zum Platzen gespannte Ballon zu viel Platz weg, ich gehe spazieren, ich atme. Atme. Atme. Durch die Nase, kalte Luft, ein, durch den Mund, aus. aus aus. Thomapyrin Koffein Paracetamol. Nichts funktioniert so wirklich. Nehm ich zu wenig, nehm ich zu viel, verstärken sie die Übelkeit?

November 2025 – Vogelkunde

Früh am morgen, ich liege im Bett. Die Sonne scheint. Durch den Spalt zwischen meinen Vorhängen sehe ich einen winzigen Vogel vor meinem Fenster. Er krallt sich mit seinen Beinchen am Waschbeton meiner Hauswand fest und schaut misstrauisch zu mir herein. Ich wage nicht, mich zu bewegen. Eine Kohlmeise, Leute! Dass sie da ist, ist eine Sensation!

In unserem Hof regieren die Krähen, kein Wildvogel hat sich hier je länger aufgehalten, schon gar nicht wegen ein paar Meisenknödeln oder sonstigen Fütterungsversuchen. Ich beschließe, nachher augenblicklich zu Rossmann zu gehen, und mal wieder zu schauen, was sich in Sachen Vogelfutterentwicklung so getan hat. Dass die Vögel für das bisherige Vogelfutter auch so gar nicht ins Risiko gehen wollten, kann ich verstehen, es sieht mega trocken und langweilig aus und das Fett in den Knödeln wie vom Fettdiscounter, eklig und cheap. Oder mal zu Manufactum?

Die Meise hängt noch eine Weile am Steinchenuntergrund der Betonwand herum und zeigt mir ihren Bauch. Dann fliegt sie weg. Ich stehe auf und öffne das Fenster, um zu sehen, ob da noch mehr sind oder wo sie hinfliegt oder keine Ahnung warum. Da sehe ich, dass die Fensterbank über die ganze Länge vollgekackt ist.

Ich überlegs mir nochmal mit dem Anfüttern.

Am nächsten Abend. Ich trete aus dem Haus, gehe ein paar Meter die Häuser entlang. In einer Einbuchtung zu einem Kellerfenster liegt ein toter Vogel. Es ist eine Kohlmeise. Sie liegt auf der Seite, ihr kleiner Bauch leuchtet gelb. Sie sieht so zart aus. Jemand muss sie vom Asphalt hochgehoben und hier hingelegt haben. Kinder vielleicht?

Neben ihr liegt wie bei einer Trauerfeier ein kleiner Zweig mit hellen trockenen Blüten.

November 2025 – Das ist

ein schwieriges Alter.

Sagt jemand am Nebentisch. Ich weiß, weder ich noch mein Alter sind gemeint, aber es stimmt trotzdem.

November 2025 – Geister

Da drüben am Fenster habe ich mit dir gesessen. Ich weiß nicht mehr, wie die Stimmung war. Ich glaube gut. Wir haben geschrieben, wie so oft, jeder für sich, du auf deinem Laptop, ich auf meinem, ihre Rücken haben sich berührt am oberen Rand. Wir haben gegessen, gesprochen. Was soll daran schlecht sein? Heute bin ich alleine da. Es ist viel los. Ich schaue rüber zu dem Tisch. Da sitzt eine Familie. Im Hintergrund sieht man das Riesenrad.

Immerzu sehe ich Geister.

Ihr vergesst. Überschreibt. Löscht. Ich sehe Geister.

Auch dieser Ort ist dein Ort geworden. Dabei war es mal meiner. Ich habe ihn mit dir geteilt. Das war nett von mir. Was gehört mir eigentlich noch? In dieser Stadt? Auf dieser Welt?

November 2025 – Fashion-Gringe

Weihnachten, Silvester, modetechnisch die schrecklichste Zeit,

auf H&M Plakaten hässliche Glitzer-Jacketts, grüne Samthosen und bordeauxrote Kleider, ansonsten Kuscheljacken aus Teddyfell, Kuschelhosen aus Flanell, Mützen mit Rentieren, Lingerie aus klebriger Kunstseide, das alles wird in den nächsten Wochen die Kleiderständer und Regale der Läden verstopfen, bis es ab Januar endlich interessant wird mit der Wintermode.

November 2025 – la valise

Im ICE Restaurant stehe ich kurz auf und gehe zur Gepäckablage hinter mir, um etwas aus meinem Koffer zu holen. Der Koffer ist weg. Die Leerstelle, die er hinterlassen hat, verblüfft mich. Für einen Moment füllt mein Hirn sie mit dem vertrauten schwarzen Rollkasten auf, sogar der zuletzt auf Stufe 1 herausgefahrene Griff erscheint deutlich. Dann realisiert es, das Hirn: Die Lücke bleibt. Ich spreche unseren eher unsympathischen Kellner an, der am Tisch hinter mir hantiert. Haben Sie meinen Koffer gesehen? Er schaut auf die Lücke, ebenso irritiert wie ich, und dann zu dem Koffer, der an der anderen Wand der Gepäckablage steht, meinem verschwundenen Koffer quasi gegenüber. Oh nein, sagt der Kellner, jetzt hat der Franzose den falschen Koffer mitgenommen.

Der Franzose. Der Franzose war nur kurz im Restaurant. Ein Mann um die siebzig, der, wie so viele Franzosen, nur Französisch sprach, und ein, zwei Sachen bestellt und rasch verzehrt hat. Er saß mit dem Rücken zu mir. Ich bekomme Panik: Hatten wir einen Halt seit er das Restaurant verlassen hat, ist er mit meinem Koffer ausgestiegen, ich war so vertieft ins Lesen, im Koffer ist mein Laptop, fällt mir siedend heiß ein, wie soll ich die nächsten Tage arbeiten, wegen der Klamotten gehts ja vielleicht, aber mein Schlüssel!?, wie soll ich zuhause reinkommen, ha!, den Schlüssel habe ich vor der Fahrt noch in meine Umhängetasche getan, damit es später vor der Haustür schneller geht, mein Geldbeutel, mein Handy sind zum Glück auch da drin. Der Kellner läuft augenblicklich los, den Gang hinunter, ich ihm nach, verblüfft, dass er das macht, er scannt mit den Augen links rechts die Reihen ab. Ich komme mir ein bisschen dumm vor, ein Abteil, noch ein Abteil, noch ein Abteil, das ist ein langer Zug, der Kellner macht Tempo, ich sehe wenig Aussicht auf Erfolg, ich glaube nicht, dass ich den Mann wieder erkennen würde, und der Zug hält gleich an der nächsten Station, wo ist er bloß hingelaufen, jedenfalls nicht zu seinem Koffer! Ich bleibe bei der Zugbegleiterin stehen, an der wir vorbeikommen, frage, ob sie vielleicht eine Durchsage machen kann. Sie lässt sich nicht beirren bei ihrer Fahrkartenkontrollarbeit, antwortet erstmal gar nicht. Ich beschließe zu warten, was passiert. Irgendwann kommt der Kellner zurück: Er hat’s gemerkt, sagt er, er ist schon auf dem Weg zu Ihnen, er hats selber gemerkt, dass er den falschen Koffer hat, Puh, sage ich erleichtert, da ist mein Laptop drin, Ja, sagt er, kann ich nichts für. Komischer Typ.

Da kommt der Franzose mit meinem Koffer durch den Gang gewankt, er redet irgendwas auf Französisch, ich verstehe leider nur valise, aber wir freuen uns beide. Wir gehen gemeinsam ins Restaurant zurück. Er nimmt seinen Koffer, (wie man die beiden verwechseln kann, versteht kein Mensch, seiner ist ein ausgemergelter Toplader aus Stoff in Hellgrau.) Ach, was wäre das Ganze doch für ein supernices Meet Cute, wenn er ein bisschen jünger und weniger verpeilt wäre. Er nimmt seinen Koffer, excuséd sich nochmal und haut ab.

Die vier Männer am Nachbartisch, interessierte, bierstoische Zeugen des ganzen Dramas, sagen, dass sie auch lieber meinen Koffer genommen hätten. Ich bedanke mich nochmal herzlich beim Kellner, den das nicht tangiert, er erwartet ein hohes Trinkgeld, bekommt er auch.

Ein bisschen, nur ein winziges, bedaure ich, dass ich nun nicht mit dem Koffer des Franzosen nach Hause gehe, also niemals erfahren werde, was da so drin ist.

Oktober 2025 – schlafen

Ich besuche für ein paar Tage N, die gerade für ein paar Wochen in einer anderen Stadt ist. Die Wohnung, in der sie wohnt, hat zwei Zimmer, eines mit zwei Betten, eines mit einer Schlafcouch. Ich bin überrascht, dass sie das zweite Bett im Schlafzimmer für mich vorgesehen und bezogen hat. Für einen Moment weiß ich nicht, wie ich diese Nähe finden soll und überlege sogar zu sagen, dass ich lieber auf der Couch schlafen würde. Wir schaun mal, ob das geht, sagt sie, bevor ich was sagen kann und denke, ach, recht hat sie.

Ich schlafe neben ihr, ruhig und lange, und ohne aufzuwachen vor Angst.

Im Grunde ist das also alles, was es braucht, seit Stunde Null.

Oktober 2025 – Millenial-Party

Eine Millenial Party. Da Oktober ist, ein Motto: Was hat euch gehauntet in den vergangenen Dekaden?

Auffallend viele dieser Endzwanziger/Anfang Dreißiger kommen als irgendwas mit Internet bzw. Social Media. Als Smartphone zum Beispiel: Ganzkörperpappe um den Hals, oben nur noch ein Akkubalken, (Panik überträgt sich sofort), die Vorderseite übersät mit Apps, die DB-App prominent unten rechts für schnellen Zugriff platziert, was ich witzig finde. (Viele hier kommen aus der Theaterwelt, so die Selbstbeschreibung, die sind ständig unterwegs). Oder als Kommentarspalte: Pappe um den Hals mit einem aus Social Media gezogenem Kommentar (she looks like a girl who acts all sweet but when she gets criticism she goes home and microwaves her hamster; keine Großbuchstaben). Oder mit einer aus zwei Handys gebastelten Brille bzw. Brett vorm Kopf. Dieser Gast allerdings ist kein Millenial mehr, die um den Kopf geschnallten Handys sind aus den zehner Jahren, ein iPhone-Early-Adopter. Auch andere beklagen auf unterschiedliche Weise den Internet- und vor allem den SM-Wahnsinn.

Ich unterhalte mich in der Küche mit einem der Millenial-Gäste darüber, teile meinen Eindruck, dass das Thema hier viele zu haunten scheint. Ja, sagt er, und nickt wissend und ein wenig bekümmert. Ich frage ihn, wo er denn so ist, auf Insta, Tiktok? Insta kannst du vergessen, sagt er fauchend, das ist nur noch Werbung. Also, Selfmarketing, fügt er hinzu und wischt mit seinem Blick über die versammelten Theaterwelt-Angehörigen. Du bist da nicht?, frage ich. Doch, ich war da, super viel, und schon immer noch, hab ständig Stories gepostet, aber … er macht eine wegwerfende Handbewegung. Fragt stattdessen, ob ich bei TikTok bin. Ich hab die App, sage ich. Nutz die aber nur zu Recherchezwecken, wenn ich mal was nachgucken will, wie irgendwas funktioniert. NPCs, Booktok, Tradwives oder sowas.

Ich erzähle ihm, wie geschockt ich mal über die ersten zehn Vorschläge war, die Tiktok mir nach langer Abwesenheit gemacht hat, und die doch bestimmt voll mein Ding wären und die ich gerne direkt hier mal anklicken könnte. Das Harmloseste waren zwei non-thematische InfluencerInnen, die berühmt waren, weil sie berühmt waren und von denen ich peinlicherweise noch nie gehört hatte, ansonsten Pornos, aber gleich so im Stil von: „cute Dreizehnjährige Höschen“, und so, dass man sich fragt, wieso ist das eigentlich nicht verboten, und dann noch offensichtlich rechte bis rechtsradikale Seiten. Offenbar ist TikTok bei den Vorschlägen davon ausgegangen, ich sei ein durchschnittlicher junger, männlicher Nutzer, den das statistisch erwiesenermaßen brennend interessiert. Er nickt wieder, in dieser Mischung aus bekümmert und wissend. Sagt, er habe sich seinen Algorithmus inzwischen ganz gut zurecht gebaut und erzählt mir, dass TikTok einfach viel schneller ist und viel näher dran als alles andere. Er bezieht seine Informationen und Nachrichten praktisch nur noch von dort. Er beschreibt Videos von ICE-Razzien und -Festnahmen, die man dort so unmittelbar und authentisch verfolgen kann, wie nirgendwo sonst. Oder Videos aus Gaza. Oder aus der Ukraine. Bis das beim 55-jährigen SZ-Redakteur angekommen ist, der das dann eventuell in einem Artikel zwei Wochen später aufgreift, sei alles längst vorbei und die Welt woanders. Gegen Tiktok kann man das echt voll vergessen, schnaubt er und schüttelt den Kopf. Ich nicke, wissend und bekümmert wie er, denn dazugehören will man ja schon.

Dieses Gespräch beschäftigt mich noch länger. Zunächst frage mich natürlich, was er eigentlich dachte, wie alt ich bin. Ich glaube nicht, dass er davon ausgegangen ist, dass ich in etwa so alt bin wie der SZ-Redakteur, (irgendwie hat er mich im Kontext für alt, aber doch ein wenig jünger gehalten, wer lädt auch schon Menschen in Muttis Alter auf seine 30er Party ein), und ich hatte auch überhaupt kein Interesse daran, ihm diesbezüglich reinen Rotwein aus der Toscana einzuschenken, ha ha. Zum einen erfährt man undercover mehr. Vor allem aber hätte ich mich geschämt. Denn immerhin bin ich im selben Alter wie der geschmähte SZ-Redakteur, und deshalb wie ebendieser verdächtig, mich in meiner Dinosaurierhaftigkeit zu suhlen und den Meteoriteneinschlag nicht gehört zu haben. Und da ist ja auch definitiv was dran. Gleichzeitig spüre ich während des Gesprächs Widerspruch im Bauch heranwachsen, getriggert vielleicht einerseits durch die pauschale Abfälligkeit gegenüber dem SZ-Redakteur, mit dem ich mich ja doch vielleicht auf kleiner Flamme identifiziere und solidarisiere. Ich meine, der könnte theoretisch ein Freund von mir sein. Wenn er ein freier, armer Journalist wäre zumindest. Andererseits vielleicht auch durch sein zwar waches und herrlich kategorisches, denn wach und kategorisch ist ja immer catchy, aber wenig durchdachtes Statement.

Hat er Recht damit, dass Tiktoks Unmittelbarkeit und Ungefiltertheit, der Eindruck jetzt und hier dabei zu sein, so viel wahrhaftiger und glaubwürdiger ist als der gediegene Journalismus der deutschen Printmedien. Natürlich ist da was dran, das ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn ich ein verwackeltes Video sehe, auf dem jemand selbst um sein Leben rennend, einen Bombeneinschlag, Tote und Verletzten filmt, um der Welt da draußen zu zeigen, was hier wirklich los ist, dann bin ich natürlich auch von so etwas berührt wie der „Echtheit“ des Moments. Ich verstehe die Verzweiflung und die Wut, die im Auslösen des Bildes steckt, ich sehe den Versuch, mit so einem Clip an den klassischen Medien und ihren Gesetzen vorbeizukommen, eine andere Art von Öffentlichkeit zu erreichen, ein Dokument abzuliefern, vom himmelschreienden Ereignis, einen Beweis, hinter den doch Bitteschön jetzt aber wirklich niemand mehr zurück kann.

Doch zu glauben, dass ein Bild im Kontext von Social Media irgendwie wahrhaftiger ist, immer schon mehr weiß und mehr sagt, als ein SZ-Artikel je sagen könnte, scheint mir fatal. Die Bilder sind gerade auf Social Media nicht unmittelbar, nicht ungefiltert und schon gar nicht unschuldig. Sie sind den Gesetzen der Social Media unterworfen, der immer kürzer werdenden Gewinnspanne zwischen Auftauchen und im Ozean ersaufen. Kaum sind sie hochgeladen, verkommen sie.

Die Bilder werden gejagt, sie jagen einander, sie jagen uns. Sie werden geliked (!) und geteilt, manchmal werden sie zum Bild der Sekunde. Sie reihen sich ein in Tausende und Abertausende von Bildern. Sie sind banal, weil sie zu ihrer eigenen Banalisierung beitragen. Sie sind obszön, weil sie mit ihrer Unmittelbarkeit um Gewinn buhlen. Sie behaupten Aussagekraft, ohne aussagekräftig zu sein.

Ich bin jedenfalls froh über jeden old school Redakteur, der von einem noch existierenden Printmedien bezahlt wird und sich hinsetzt, um die Bilder anzuhalten, und den Atem, und das alles ein bisschen einordnet. Dass er schlecht recherchiert und niemanden vor Ort interviewt und sich zu fein ist für die Tiktok-Clips, das kann man ihm zu Vorwurf machen, wenn es denn so ist. Aber zu sagen, man könne diese Art von Medialität echt vergessen, weil nur noch Tiktok Wahrheit und Erkenntnis liefere, da geh ich alte weiße Frau echt nicht mit. Abgesehen davon, dass das auch nicht weit weg ist von Lügenpresse. Dem Schlagwort, das ja immer auch die Konkurrenz aufmacht zwischen Boomer-Journalismus und freshem Social Media.

Ist gehauntet sein von Social Media lediglich eine gewinnbringende Akademo-Kunstszene-Behauptung auf der Millenial-Party? Den Pinzipien entgegentreten oder aus ihnen heraustreten, das geht nicht? Nein, irgendwie nicht. Leiden und im Leiden überleben sind eben zwei verschiedene Sachen.

Oktober 2025 – Kontakttasse

Manchmal gehe ich abends noch in eines dieser Ketten-Cafés, einen angenehmen kleinen Spaziergang weit weg von mir. Man kann dort im Fenster sitzen und auf die Feierabendstimmung schauen, die sich in der jetzt früh beginnenden Dämmerung ausbreitet. Ich trinke eine Tasse heiße Schokolade mit laktosefreier oder Hafermilch, lese ein Buch und daddle auf dem Handy herum.

In dieser Kette gibt es seit kurzem eine Aktion. Wer mag, bekommt eine andere Sorte Tasse als sonst, eine mit speziellem grünem Design, irgendwelche stilisierten Menschen, die Gruppen bilden oder so. Diese Tasse soll signalisieren, dass man offen und bereit ist für ein Gespräch mit anderen. Das soll gut sein gegen die laut Feuilleton und empirischer Soziologie grassierende Einsamkeit und die (Dating)plattformen, die uns alle quälen, weil das analoge In-Kontakt-Treten quasi zu etwas Pathologischem verkommen ist. Das Café beteiligt sich mit seiner Tassenaktion jedenfalls aktiv an der Lösung dieser gesellschaftlichen Problematik.

Schon mehrfach habe ich, wenn ich abends da war, von ein und demselben Barista mein Getränk ungefragt eine dieser Kontakttassen bekommen. Ich frage mich natürlich, warum. Denkt er, Alter, die sieht so depri aus, die kann das dringend mal gebrauchen, dass sie jemand anquatscht? Denkt er, wieso ist die immer allein da, die ist doch ganz nett, kann man die nicht mal mit einem der vielen älteren Männer, die hier abends auch immer solo rumsitzen, verkuppeln? Vielleicht spricht sie ja ermutigt durch die Tasse mal einer an, und auch wenn sie vielleicht zuerst gar nicht kapiert, dass es wegen der Tasse ist, die ich ihr untergejubelt habe, kommen sie ins Gespräch und werden ein Paar und ich werde der Initiator von Glück und Liebe gewesen sein und eines Tages zur Hochzeit eingeladen und in gerührten Dankesreden erwähnt werden, als Teil der romantischen, witzigen Kennenlerngeschichte der beiden und darüberhinaus auch noch mit meiner Band gegen Geld auftreten?

Vielleicht sind die neutralen Tassen aber auch einfach immer nur alle in der Spülmaschine.

Oktober 2025 – Bauarbeiter

In der Wohnung über mir Baustellenlärm. Ausgerechnet jetzt, ich hab grade Schreibkurs und verstehe kein Wort von dem, was die Leute in ihren vielen Adventskalender artigen Zoom-Fensterchen sagen.

In der Pause gehe ich hoch, klopfe. Ein Mann öffnet, breit, kräftig, guckt um die Ecke, ein zweiter guckt vom Boden hoch auf dem er werkelt. Beunruhigte Mienen. Die Wohnung hinter ihnen leer, ein Renovier-beiger Eindruck aus Folien, weißer Farbe, hellem Laminat durch die halb geöffnete Tür.

Ich sage mein Sprüchlein auf, will wissen, wie lange sie heute arbeiten und ob noch die nächsten Tage. Dann könnte ich gegebenenfalls ins Büro umziehen.

Er signalisiert, dass er nichts versteht. Ah, sage ich. Englisch? frage ich. Rumania, sagt er. Oh, sage ich, das kann ich nicht. Er greift zum Handy, tippt routiniert, hält es mir hin. Ich spreche in irgendein Übersetzungsprogramm, die KI schreibt synchron mit, während ich rede, der Screen füllt sich rasch mit meinem Sprechen, was mich nervös macht, hübsch siehts aus, so rumänisch, getupft mit kleinen Akzenten oben und unten, es wird immer länger, komplizierter, ich bekomme so auf die Schnelle keine Klarheit in meine Sprache, so langsam wird’s peinlich, er liest mit. Mit einem Nicken beendet er meinen Wortschwall. 18 Uhr sagt er, in dem er mit den Fingern eine Sechs zeigt. Dazu wedelt er mit der waagerechten Hand: ungefähr. Und morgen? Nu.

Nu. Nein auf Rumänisch, ich recherchiere es später. Nu, ist das nicht wundervoll?

Okay, sage ich und gehe wieder runter.

Ich hätte gerne den Text gehabt, den die KI so eifrig hat mitfließen lassen. Mein Gequatsche auf Rumänisch. Ich hätte es rückübersetzen können, um zu schauen, was ich da geredet habe und was sie verstanden hat.

Nachts höre ich in den nächsten Tagen wie jemand abends oben wäscht, herumläuft, leise. Einmal eine zweite Männerstimme, einmal eine Frauenstimme. Vielleicht pennen sie da. Die Bauarbeiter. Eine leere Wohnung. Ein Luxus in Berlin. Vielleicht besser als in der Unterkunft, in der sie sonst sind.

Was sind das wieder für Geschichten. Arbeit und Wahnsinn im Kapitalismus natürlich.

Oktober 2025 – Der Anrufbeantworter

Wenn ich Zuhause anrufe – denn so sagt man, wenn man sich bei den Menschen meldet, bei denen man aufgewachsen ist – und keiner da ist, geht der Anrufbeantworter dran. Dann höre ich die Stimme meiner Mutter.

„Guten Tag“, sagt meine Mutter. „Sie haben den Anschluss von Vorname ihres Mannes und ihr Vorname, gemeinsamer Nachname in Wohnort gewählt: Ziffern der Hauptnummer. Leider sind wir im Moment nicht erreichbar, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Vielen Dank.“

Es muss kurz nach der Jahrtausendwende gewesen sein, als sie und ihr Mann, mein Zweitvater, den AB eingerichtet haben. Er löste damals den Anrufbeantworter ab, den sie jahrelang gehabt hatten, eine Box aus grauem Plastik mit einem Kabel, das in einer sehr speziell aussehenden Schnittstelle in der Steckdose endete, und mit einem Lichtpunkt, der blinkte, wenn jemand darauf gesprochen hatte. Sein Nachfolger war kein Apparat mehr, sondern ein digitaler Anrufbeantworter der Telekom, eine Mobilbox.

Sie muss den Text vom Blatt abgelesen haben, so klingt es zumindest. Ihre Stimme ist klar und deutlich. Meine Mutter spricht gut, eine ihrer Stärken. Der Text ist eher nüchtern, neutral gehalten. Doch wenn ich den Text höre, höre ich noch etwas anderes. Ich höre, wie genervt meine Mutter ist.

Ich kann mir vorstellen, wie es war. Ihr Mann hatte, weil es längst an der Zeit war, einen neuen Telefonvertrag abgeschlossen, der die Einrichtung einer sogenannten Mobilbox erforderte. Ganz einfach sollte das sein, hatte der Telekom-Mitarbeiter im Laden gesagt, und wie immer war es das nicht. Meine Mutter klingt, als hätte sie den Text mehrfach sprechen müssen, bis es geklappt hat. Ihre generelle Frustration über „die Technik“, die nicht funktionieren will, ist ihr anzuhören, vielleicht auch über den Mann, der neben ihr stand, und von dem sie heimlich erwartet hat, von diesen „technischen Dingen“ nicht überfordert zu sein, der es aber war – und ihr sicher dennoch Anweisungen erteilte.

Bestimmt hat ihr Mann, selbst unter Druck, die Anleitung laut vorgelesen, an den entsprechenden Stellen die entsprechenden Tastenbefehle eingegeben und ihr mit einer abrupten Geste – Jetzt! – den Hörer gereicht, damit sie den vorher gemeinsam festgelegten Text aufsprechen konnte.

Wieder und wieder hat es nicht geklappt, wieder und wieder hat sie gelesen. Man musste im richtigen Moment reagieren und durfte sich nicht verlesen, und das auffordernde Signal im Hörer, das diesen Moment markierte, verbreitete einen gewissen Bühnendruck. Die Technik, digital genannt und neu, war nichts, was ihr annähernd verständlich war, wie ihr schon das Gerät vorher nicht wirklich verständlich gewesen war, das aber immerhin Knöpfe gehabt hatte und damit ein echtes Gegenüber gewesen war, und keine weltweite Welt, von der nun alle redeten und die ihr ein unsichtbares, unbegreifliches Feenland zu sein schien.

Von Versuch zu Versuch ist sie gereizter geworden, gestresster, denn an ihr: Lags nicht. Womöglich haben sie sich gezankt, die Sache abgebrochen, neu angesetzt. Als es endlich geschafft und der Spruch aufgenommen war, haben sie genommen, was sie hatten, auch wenn es nicht allzu freundlich klang. Es erfüllte seine Funktion. Sie haben die Ansage nie wieder verändert. Über 20 Jahre nicht.

Gleich zu Beginn der Ansage, ein Mü vor dem „Guten Tag“, gibt es diesen kleinen abrupten An-Atmer, der, anders als beim üblichen Anlaufnehmen vor einem Satz etwas tiefer zieht, ein wenig schärfer klingt. Als habe meine Mutter ein kleines, feines ts- davorgestellt, das vom Beginn der Aufnahme abgeschnitten wurde. Das gibt dem „Guten Tag“ einen etwas zu deutlichen, leicht Augen rollenden Einschlag. Dieser gereizte Ton – es sind alles Nuancen, feine Striche auf einer Geige – zieht sich über den nächsten Satz bis zur Telefonnummer, sie spricht ihn dicht, ohne große Pausen, als reiche es jetzt aber auch mal. Zwo, sagt sie bei den Ziffern, statt zwei. Meine Mutter ist Jahrgang 1939.

Das „Leider“ vor „Leider sind wir gerade nicht erreichbar“ kommt noch ein Mü patzig, dann beruhigt sich die Sache. Ihre Stimme entspannt sich, klingt friedlicher, es ist ja auch gleich vorbei. Beim abschließenden „Vielen Dank“ geht ihre Stimme ins Versöhnliche, es ist geschafft und der Mist nun aber auch mal erledigt.

Wie oft habe ich diesen Text gehört? Hunderte Male? Tausend Mal?

Ich habe nicht oft Zuhause angerufen.

Meine Mutter hat eher mich angerufen. Und in den meisten Fällen ist sie auf meinem AB gescheitert. Ich bin nicht drangegangen. Aber manchmal war es an der Zeit und wir haben telefoniert. In meinem Fall – die anderen kann ich nicht beurteilen – lief das so ab: Sie sprach. Sie sprach und sprach. Sie berichtete von Menschen aus der Nachbarschaft, von Verwandten, Freunden oder deren Angehörigen, über Schulabschlüsse, Umzüge, Schwangerschaften, Krankheiten, Todesfälle, von Menschen also, von denen es Neues gab, oder denen irgendetwas widerfahren war, und die ich zum großen Teil nicht kannte. Sie sprach ohne Unterlass, ohne etwas zu fragen und ohne Lücken zu lassen.

Ich probierte herum, was passierte, wenn man aufhörte „Mhm“ oder „Ja“ zu sagen. Meistens merkte sie es lange nicht. Ich dachte darüber nach, das Telefon wegzulegen, das Geschirr zu spülen, aufs Klo zu gehen oder einzukaufen. Ich legte das Telefon weg. Mein Herz klopfte bis zum Hals vor schlechtem Gewissen. Ich nahm das Telefon rasch wieder auf und sie sprach noch immer.

Ich klemmte sie mir ans Ohr und legte zumindest nebenher die Wäsche zusammen, versuchte, ein paar Mails zu erledigen, ging tatsächlich aufs Klo. „Bist du noch da?“, fragte sie, wenn man zu lange ausgesetzt hatte mit dem „Mhm“ und dem „Ja“, oder ihr eine Raumveränderung wie eine technische Störung vorkam.

„Ich bin noch da“, sagte ich artig, ohne zu wissen, ob das stimmte. Sie hatte mich ja längst aufgelöst.

Es schien nie einen Unterschied zu machen, mit wem sie sprach oder ob sie überhaupt mit jemandem sprach, sie sprach in den Äther.

Mein Schweigen, das ich gegen ihr Sprechen setzte, und das sie nicht beeindruckte, entsprang einer so enormen Wut, es war eine solche Protestnote gegen die Wand, die sie zwischen uns gebaut hatte, gegen die Indifferenz, die sie mir entgegenbrachte, dass es mir zu gefährlich schien, es zu durchbrechen. Wer weiß, was herausgekommen wäre.

Manchmal, so nach einer Stunde bis anderthalb, das war gefühlt mein Deal mit ihr, versuchte ich ihr zu sagen, dass ich jetzt Schluss machen müsse. Sie sprach dann im Ton so, als würde sie das Telefonat jetzt rund machen, verlor sich aber oft erneut in ihrem Sprechen. Man musste es ihr nochmal sagen. Einmal, so erinnere ich mich, habe ich nach drei versuchten Abmoderationen einfach aufgelegt. Auch da klopfte mein Herz.

Manchmal fragte sie mich am Ende des Telefonats, wie es mir gehe. Es war schwer, nicht aufzulachen. Und führte dazu, dass ich, auch wenn sie mich am Anfang unseres Telefonats danach fragte, oder auch, wenn wir uns sahen, formelhaft und ausweichend antwortete.

Ich weiß nicht, bis heute nicht, ob sie nur versucht hat, die Leere zu füllen, die es zwischen uns gab, oder ob sie versucht hat, die Sprachlosigkeit, mit der ich sie trotzig zu bestrafen versuchte, an sich abperlen zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihr Sprechen am Telefon als Ausdruck unserer Verbindungslosigkeit verstand, so wie ich es tat.

Ich glaube einfach, das Telefon und der unsichtbare Mensch dahinter, ermöglichte meiner Mutter ein Sprechen, in dem sie sich mit sich selbst wohl fühlte, mit dem sie ihre Welteindrücke teilen, ihre Wahrnehmung ausdrücken konnte.

Meine Mutter hat klar und artikuliert gesprochen. Das habe ich von ihr. In Gruppen war sie schüchtern, so wie ich. Sie wurde still, wenn große Reden geschwungen, Witze gemacht oder die eigene Meinung präsentiert werden musste. Anders als die Männer in ihrem Leben, ihr Vater und ihre beiden Ehemänner, die damit sehr gut zurechtkamen.

Sie bevorzugte den intimen Raum des Zweier- oder Kleingruppengesprächs mit Frauen, mit ihren Schwestern oder Freundinnen, oder eben dem noch intimeren Raum des Telefons, in dem sie mit sich selbst und einer verbundenen Person allein war.

Mich haben die Telefonate mit ihr oft in destruktiver Verzweiflung zurückgelassen. Ich wusste nicht, ob ich mir ein Messer in den Arm rammen oder das Telefon in hohem Bogen aus dem Fenster werfen sollte. Beides habe ich nach Telefonaten mit ihr getan.

Doch es ist nicht so, dass ich ihren Erzählungen nicht auch gern gefolgt wäre. Sie hat mit Verve gesprochen, auch wenn sie keine dramatische Erzählerin war, sie berichtete eher. Meist recht Äußerliches, doch sie liebte das Seufzen über tragische Schicksale, das Soap Opera-artige, sie war empathisch, interessiert an den Leben der anderen, sie ging mit. In ihrer Welt lebten ProtagonistInnen, die dem Schicksal ausgeliefert waren, die Dinge erlitten und erfuhren. Genau wie in den Welten, die ich schrieb. Sätze wie „Wie das Leben so spielt“ oder das badische „Da kannsch halt nix mache“ zitierte sie gern.

Während ich schreibe, liegt sie im Pflegebett eines Heims. Meine Mutter spricht nicht mehr. Die Diagnose Alzheimer hat sie vor über zehn Jahren bekommen, zu einem Zeitpunkt an dem aufgrund ihrer Symptome allen und ihr selbst klar war, dass sie daran erkrankt sein musste.

In dem langen und langsamen Verlauf, den ihre Krankheit genommen hat, hat sie immer weniger verstanden. Gesprochen hat sie immer. Geschickt und sprachgewandt wie sie war, hat sie Lücken gefüllt und Klippen umschifft. Wenn ihr ein Wort auf der Zunge lag, das dort einfach nicht wegwollte, benutzte sie ein inhaltlich oder klanglich ähnliches. War ihr in der Mitte eines Satzes nicht mehr klar, worauf sie hinauswollte, nahm sie eine Abzweigung und erzählte im dramaturgisch selben Tonfall einfach von etwas anderem.

Als sie irgendwann keine Sätze mit Sinn mehr sagen konnte, sagte sie trotzdem welche. Sie setzte Versatzstücke zusammen und intonierte so, als handele es sich um einen Satz. In diesen klingenden Sätzen empörte sie sich, trug etwas zum Gespräch bei, fragte, erzählte, schimpfte und lachte.

Ich liebte diese Sprache, bei all der Tragödie, die sie ausdrückte. Sie kam mir gewieft vor, witzig, lebendig. Das Sprechen meiner Mutter wurde originell. Pur. Anarchisch. Es scherte sich nicht. Sie beharrte darauf. Es gehörte ihr.

Ihr Sprechen war keine undurchlässige Wolke mehr, die sie zwischen uns auftürmte. Ich konnte sie, die mir von Stunde Null an ferngeblieben war, sehen.

Ihre Sätze wurden kürzer. Dann löchrig. Die Worte stachen aus ihnen hervor wie Kieselsteine im Sand. Als sie immer weniger davon fand, ersetzte sie sie durch Laute. Sie wiederholte Silben, machte mal nachdrücklicher, mal sanfter sch-sch-sch oder ta-ta-ta-ta.

Einmal, so erinnere ich mich, habe ich Zuhause angerufen. Es war zu einer Zeit, in der ihre Erkrankung schon so weit fortgeschritten war, dass sie mich nicht mehr erkannte. Ich hatte ihren Mann, meinen Zweitvater, der inzwischen ausschließlich ans Telefon ging, gebeten, sie mir zu geben. Sie nahm den Hörer. „Hallo Mama“, sagte ich, „was machst du, wie war dein Tag?“ Sie lauschte meiner Stimme. Sie versuchte zu verstehen, wer ich war und war sich sicher, dass man etwas von ihr wollte. Etwas, das sie nicht mehr leisten konnte. „Ja, wer sind Sie denn“, rief sie barsch ins Telefon, „ich kenne Sie ja nicht.“

Noch heute muss ich lachen, wenn ich daran denke. Es ist, als habe sie eine Wahrheit über uns ausgesprochen, die ich, obwohl sie schmerzhaft ist, erfrischend finde.

Natürlich frage ich mich heute manchmal, ob ihr unaufhörliches Sprechen am Telefon ein frühes Anzeichen ihrer Erkrankung war. Doch sie hat schon so mit mir telefoniert, als die Erkrankung noch Dekaden entfernt war. Ob sie auf Vorrat gesprochen hat?

Ich habe mir oft vorgestellt, wie es sein würde, die Stimme meiner Mutter auf dem AB auch dann noch zu hören, wenn sie gestorben ist. Ich dachte daran, wie traurig es sein würde, dieses Dokument aus einer vergangenen Zeit zu hören, aus einem Leben, das mit ihrem jetzigen schon so lange nichts mehr zu tun hatte und das dann ganz zu Ende sein würde. Wie unheimlich es sein würde, die Anrufbeantworteransage einer toten Person zu hören. Und vor allem, wie schrecklich es sein würde, sie zu löschen.

Kürzlich hat eine vertragliche Umstellung des Telefonvertrages es nötig gemacht, die Mobilbox neu einzurichten. Die Anrufbeantworteransage meine Mutter ist verschwunden. Stattdessen ist eine freundliche Maschinenstimme zu hören.

Ich bin froh, dass die Ansage jetzt verschwunden ist und nicht nach ihrem Tod. Meine Mutter lebt. Morgens holen die Pflegekräfte sie, die seit kurzem vollkommen immobil ist, aus dem Bett, versorgen sie, und setzen sie in den Rollstuhl an einen Tisch im Gemeinschaftsraum. Doch die meiste Zeit liegt sie in ihrem Bett. Sie schläft viel. Sie isst noch immer gern. Sie reagiert manchmal auf Stimmen, auch auf meine, auf das Licht im Raum, auf Berührungen, aufs Radio, auf Musik. Sie ist in ihren Stimmungen. Hell, dunkler.

Manchmal flüstert sie.

Oktober 2025 – Vom Mantel abgeputzt

wie Dreck.

Nein, wie eine Fluse.

Ganz leicht.

Oktober 2025 – Prügel

Das Eckige muss ins Runde. Oder andersherum? Ich prügel auf mich ein, aber passend wird’s nicht. Ich versuche es mit Ja, ich versuche es mit Nein. Ich verstehe einfach nicht, wie es geht und warum nicht. Es ist mir ein Rätsel.

Ich mache lange Listen von Dingen, die ich mag. Die ich machen, versuchen, können will. Ich betrachte die Listen. Dort ist alles gut aufgehoben. Die Erfahrung zeigt. Es hilft nicht, sie lebendig werden zu lassen. Das Ende ist immer das nichtsnutzige gleiche.

Schmerzen. Angst. Einsamkeit. Alles enorm. Ich lese Artikel über assistierten Suizid und staune, dass man inzwischen nur Geld braucht und eine Kapsel. Das beruhigt mich. Ich hoffe, sie räumen einen danach auch auf.

Oktober 2025 – Rechnung

So geht die Rechnung: zu zweit macht alles doppelt so viel Spaß. Alleine nur halb so viel. Was ist dazwischen? Wer ist das oder: Wo? Und wie kommt man dorthin?

Oktober 2025 – Verlorene

Liebesmüh

Oktober 2025 – Es lohnt sich immer

mich zu verlassen.

Es gibt den Leuten Kraft und Schwung.

Oktober 2025 – Ich sitze

in meiner Wohnung. Ich weiß nicht, wer die Person ist, der sie gehört.

Oktober 2025 – Die Alternative

ist das Nichts.

Oktober 2025 – zu was

soll das führen?

Oktober 2025 – Game of Drones

Ich bin mittendrin. Nicht, dass ihr denkt. Ich kann alles sehen. Drohnen über zehn europäischen Ländern. Trump, der den muxmäuschenstillen, aus aller Welt zusammen getrommelten US-Generälen sagt, sie mögen doch gerne lachen, applaudieren. Überhaupt könnten Sie tun und lassen, was sie wollten. Sie müssten nur damit rechnen, dass sie möglicherweise entlassen werden. Ich kann es hören. Nicht, dass ihr denkt. Es gibt zwei N-Words, sagt Trump, die man nicht sagen sollte. Das zweite heißt Nuclear, verrät er der versammelten Mannschaft.

Oktober 2025 – lost

not found.

Oktober 2025 – Sieger

Noch so ein strahlender Sieger.

Mein Penisneid könnte nicht größer sein.

You win, I lose.

Lose, Loser, am Losersten.

vs. Freiheit und Lebenslust.

Es tut den Menschen immer gut, wenn sie mich hinter sich lassen können.

Wär ich nur einer von ihnen.

Oktober 2025 – Merke:

Wenn dir jemand sagt, er will allein sein, bedeutet das, dass er mit jemand anderem zusammen sein will.

Oktober 2025 – Verlust:

Das, was helfen würde, gibt es nicht mehr.

September 2025 – Ich führe ein

Lotterleben.

September 2025 – Insta-Life

Im Mitte-Cafe. „You are such a beautiful family“, sagt eine Frau zu einem Paar mit zwei kleinen Kindern und Hund. Das stimmt. Nichts wurde hier dem Zufall überlassen.

September 2025 – Lehnin

Ich mache zwei Tage Schreiburlaub in Lehnin. Der See ist herrlich. Ruhe, Graureiher, besonders am Morgen sind die Blicke wundervoll. Ich mag das kleine Strandbad mit der sehr leise sprechenden jungen Frau. Mit einem großen Besen schrubbt sie die Entengrütze vom Steg und macht den Kindern die Rutsche an.

Ich schwimme! Sonne, Spätsommer, herrlich, das Wasser schon kalt, so gut es geht mit der Schulter. Fordere sie ein bisschen, fühle mich gut danach.

Das Zimmer ist einfach, aber nett mit roten Stühlen, die Brandenburger Ortschaft verläuft links und rechts einer Durchgangsstraße. Das beste Cafe am Platze war einst eine Prachtskonditorei, heute nicht mehr. Alles, was in der Vitrine liegt, sieht aus wie aus dem Backshop, der Magenweh-Cappuccino tropft auf Knopfdruck aus der Saturn-Maschine.

Diese Bräsigkeit der Leute. Man dumpft hier so rum, hat keinen Bock, abends warten Männer mit hochgetuneten Autos vorm Asia-Imbiss auf ihre Bratnudeln. Alle wollen nur eins: ihre Ruhe. Wer hier fordert, dass sich was ändern muss, meint genau das Gegenteil.

Die große Entdeckung ist die Tankstelle. In einem schmalen Durchgang zwischen Verkaufsraum und Parkplatz esse ich am Hochtisch den besten Kartoffelsalat und die beste Bulette meines Lebens. Dazu natürlich Filterkaffee. Dabei Blick auf den Parkplatz, Truckerromantik. Mahlzeit, sagen die Männer, die hier reinlaufen zu mir, und bestellen Gulasch, Soljanka und Bratkartoffeln bei der Frau hinterm Tresen. Mit Ketchup? Ja. Ein junger Mann putzt die Karosserie seines Autos mit einem Mikrofasertuch. Der putzt sonst nichts.

Die etwas überorganisierte Leiterin des Gästehauses bezichtigt mich am Ende des Frühstücksbetrugs. Bis dahin war es eigentlich ganz schön.

P.S. Später erzählt mir U, inzwischen grandios zurück, dass er oft in Lehnin war. Als er spricht, fällt mir das alles wieder ein. Warum habe ich nicht mehr daran gedacht, obwohl ich es so oft gehört hatte, warum habe ich es nicht mit diesem Ort verbunden, warum habe ich mich ausgerechnet mit diesem Ort verbunden.

September 2025 – Regionalzug

Ein Reh. Ich sehe es aus dem Fenster des Regionalzugs. Es steht ganz allein auf einer Lichtung und frisst.

Nur ein paar Meter danach, ohne dass sie voneinander wissen, ein junger Mann in einem Wäldchen. Er steht Richtung Bahnschienen ausgerichtet und spielt Trompete. Ich höre nichts. Sein Rad lehnt an einem Baum. Warum spielt er hier?

Ich staune über die Geschöpfe. Wie vergnügt sie sind, wie klar, beschäftigt, ohne Angst.

September 2025 – undankbar

H. erzählt mir von ihrem Dankbarkeitsheft.

Vielleicht sollte ich sowas auch mal machen, denke ich.

Oder ich mache ein Undankbarkeitsheft!

Aber das hab ich ja schon.

Es heißt Wackelkandidatin.

September 2025 – ohnOrt

Ich will nur noch weg

und es gibt

kein Wohin

September 2025 – oben bleiben

Ein obdachloser Mann, viele Beutel links und rechts über den Schultern. Alle von Supermärkten. Um seinen Hals trägt er, wie eine überdimensionale Kette, einen dieser Schwimmgürtel, die aus mehreren Blöcken bestehen.

So bleibt er oben.

September 2025 – das Buch der Götter

Immer öfter finde ich in Buchläden Bücher von Menschen, die ich kenne. Warum meins da nicht liegt,

das wissen die Götter.

September 2025 – Knast

Ich ist ein Gefängnis.

August 2025 – Groucho

Ein junges Paar, seltsam verzerrt, ich sehe sie von oben.

Er schaut sie von der Seite an, berührt ihren Oberschenkel, küsst sie auf die Wange, streichelt sie, während sie miteinander sprechen.

Warum macht nie einer der Männer das mit mir? Ist das nicht das große Narrativ, Männer begehren Frauen und wollen sie haben und sind wahnsinnig froh, wenn sie jemanden gescored haben? Warum ist nie einer der Männer froh darüber, dass er mich gefunden hat, warum will mich keiner berühren, immer ist es anders herum, ich wende mich zu, ich küsse, ich streichle. Stattdessen tun sie cool. Ist das ihr Muster oder meins? Mag ich Männer, die mich mögen, die bei mir sein wollen, einfach nicht, frei nach Groucho Marx?

August 2025 – wovor

Ich weiß nicht wovor ich mehr Angst habe, vor dem was kommt oder vor dem was nicht kommt.

August 2025 – W eats W

Word frisst Wackelkandidatin. Über viele, extra dafür freigeräumte Tage hinweg, schreibe ich wegen Wieder-mal-Rücken im Stehen und unter höchstem Schmerzaufgebot, Beiträge, die rückwirkend einen Zeitraum von etwa einem Jahr erfassen.

Word killt eine große Anzahl von ihnen durch ein von mir unvorsichtigerweise spontan durchgeführtes Update. Ich schreie vor Wut, als die Texte weg sind, es kann sein, dass ich heule, das Messer verstecke ich schnell in der Schublade, bevor es mit der Spitze voran in meiner Hand landet.

Ich frage mich, ob das ein Zeichen ist, die W aufzugeben. Wiederholt sich ja eh alles.

Ich schreibe die Beiträge nochmal.

August 2025 – And just like that

1

Ich bin wirklich gespannt zu erfahren, wie es Carrie am Ende ergeht. Wie sie sich und uns aus ihrer Geschichte entlässt. Ich warte darauf, wie auf eine Gebrauchsanweisung: Wie soll man es nehmen, das Leben ab 50.

Ich staune, wie viel Raum sie mir immer zur Identifikation geboten hat, bei größter augenfälliger Distanz Wie sehr auch Carrie immer auf der Hut sein musste, sich nicht zu verlieren, weil sie die Liebe ernst genommen hat.

In And Just Like That hat Carrie wie gehabt Erfolg, Geld und haufenweise Freundinnen. Sie war und ist, auch jetzt, wo sie älter wird, ein netter offener Mensch. Sie war und ist immer geblieben, ein erzählerisch herrlich elternloses Wesen, das eine Therapie versucht, aber als Nicht-ihr-Ding abgebrochen hat. Am Ende lebt sie nicht mehr in ihrem geliebten Apartment, sondern in einer riesigen Eigentumswohnung in einem soliden Viertel (in das sie für eine Perspektive mit Aiden gezogen ist) mit einer Katze und einem Garten. Zum ersten Mal schreibt sie an einem fiktionalen Buch, einem historischen Roman, einer Liebesgeschichte aus der Perspektive einer Frau.

Sie hat in ihrem Leben eine große Liebe mit viel Schmerz, viele Glück und vor allem einem Haufen Auf und Ab gehabt, sie hat einen einschneidenden Verlust hinter sich – nicht durch Trennung, sondern durch Tod – und sie hat trotz allem Aiden (nochmal) in ihr Leben gelassen, und sich viel Mühe gegeben, die Dinge für sich, ihn und die Beziehung besser oder richtiger zu machen. Um am Ende feststellen zu müssen, dass er ihr und der Beziehung in seinem Leben einfach keine Priorität einräumen kann. Nun schaut sie, nach einer kurzen Affäre mit einem Mann, der sich entfernt wie alle anderen zuvor, dem nächsten Lebensabschnitt allein entgegen, und damit der Frage, wo sie steht. Wie also, soll sie ihren Roman beenden?

Sie lässt ihre Protagonistin allein an einem Tisch sitzen. Angefüllt und zufrieden mit dem, was sie erlebt hat und was sie umgibt. Doch die Lektorin ist nicht zufrieden. Sie denkt sogar, Carrie habe vergessen, ihr das eigentliche Ende zu schicken. Carrie ist irritiert. Und fragt sich – eine klassische Carrie-Frage aus der Kolumnen-Zeit von Sex and the City –

Was ist so schlimm an einer Frau, die allein ist?

Irgendwann, nach Thanksgiving, wo sie all ihre Freunde erlebt, ihnen auf ihre helle, humorvolle Weise beisteht und sieht, wie sie alle ihre gewählte Leben leben, sich dabei aber auch um sie sorgen, sie kennen, schätzen und mögen, schreibt sie den letzten Satz ihres Romans neu.

She was not alone – she was on her own.

Ich verstehe, dass on her own sein was anderes ist, was Gutes und Großes. Sie ist erwachsen und selbständig und weiß, wie das geht, sie ist unabhängig, auch davon, sich über die Beziehung zu einem Mann zu definieren. Sie hat sich eine Arbeit, ein Umfeld, einen Wohlstand erschaffen, ein Leben, in dem sie sich frei bewegen kann, weil es ihr darin auf die für sie beste Weise gut geht. Denn sie kennt sich gut.

Dennoch macht mich das Ende traurig.

Es ist so, als habe sie das, was sie sich gewünscht und wonach sie gesucht hat, nicht bekommen. Nämlich jemanden, der bei ihr ist. An ihrer Seite. Obwohl sie sich nicht geschont hat dafür, obwohl sie gelernt und verstanden und sich entwickelt hat, obwohl sie so mutig war, es immer wieder zu versuchen, und obwohl sie einen Schicksalsschlag eingesteckt hat, der sich diesen gewählten Zugriffen entzogen hat.